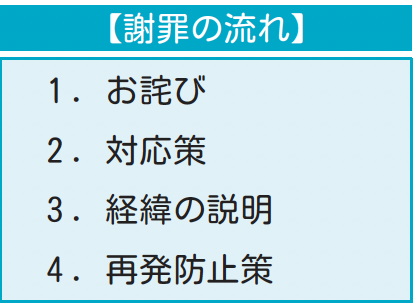

■ 謝罪の流れ

企業が不祥事を起こして謝罪会見を行った結果、事態が沈静化するどころか、逆に火に油を注ぐ形となり、経営陣が退陣に追い込まれたり、業績に大きなダメージを与えるケースが見られます。

そこまで大事に至らないとしても、皆さん、仕事をするうえでミスをしてしまい、謝罪した経験はありませんか。今回は、相手からの信頼を取り戻すまでに覚えておきたい謝罪の流れやポイントについてご紹介します。

当然ですが、いの一番は、事が起こってから相手にお詫びする必要があります。

次に、相手に対し対応策を伝えます。ついつい、経緯を説明したくなりますが、対応策よりも早く経緯を説明すると、相手は言い訳にとらえます。対応策を伝えた後に経緯や原因について説明しますが、説明はできるだけ短くしましょう。

最後に、再発防止策を述べ、相手からの信頼を取り戻すことに努めます。

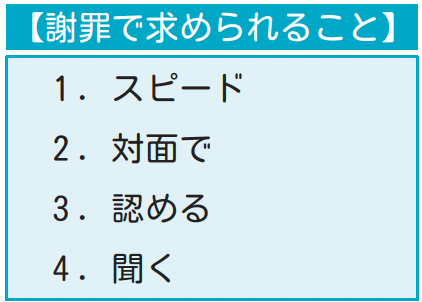

■ 謝罪で求められること

たいてい、ミスにより被害を被った相手は怒っていますから、相手へお詫びに出向く足取りが重くなることは理解できます。しかし、一刻でも早く謝らないと、相手は「事態を軽く見ている」と思い、怒りがどんどん増幅していくため、スピード感をもって謝罪に向かいます。

なお、謝罪する際は電話やメールではなく、対面で行いましょう。怒っている相手に直接会うことは、避けられるものなら避けたいですが、相手の顔を見ることで、何に対して怒っているかが判ります。相手は起きてしまった事に怒りを感じているとは限りません。ひょっとしたら、以前から不満を抱いており、今回の事で怒りのスイッチが入ったのかもしれません。相手のところに出向くことで、少しでもこちらの誠意が伝わるとともに、相手の考えが判ります。

次に、「後々の事を考えると、是々非々で、簡単には非を認めてはダメ」と思わないことです。自分に非がある場合は、素直に非を認め謝罪した方がその後の対応を円滑に進められます。まずは非を認めることが先決です。

非を認めた後は、相手の話をよく聞くことが重要となります。相手も不満や自分の考えを聞いて欲しいものです。相手に話をさせることで怒りを鎮めることにもなりますし、何よりも聞くことで相手の考えが判り、その後の対応策を立てやすくなります。

逆に、謝罪に行った先で責任転嫁、反論、逆切れ、開き直り、お詫びの言葉が無いのは、もってのほかです。2次的なクレームにつながります。

■ ピンチをチャンスに

人間は誰しもミスを犯します。組織も同様です。不祥事が起きたときこそ、真価が問われるのです。相手の信頼を回復するために最も重要なことは、起きた事から逃げず、誠心誠意、事に当たることです。謝罪は相手と深い関係を構築する絶好の機会ととらえ、ピンチをチャンスに変えてみてはいかがでしょうか。(岡村俊幸)

【参考】Stress free Tokyoサイト「これが上手な謝罪の仕方。必須の5項目と厳禁の5項目」All About ビジネス・学習サイト「謝罪の仕方!ビジネスでの言葉遣いとマナー」