■カスタマーハラスメントの現状

近年「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」によるトラブルが深刻化しています。

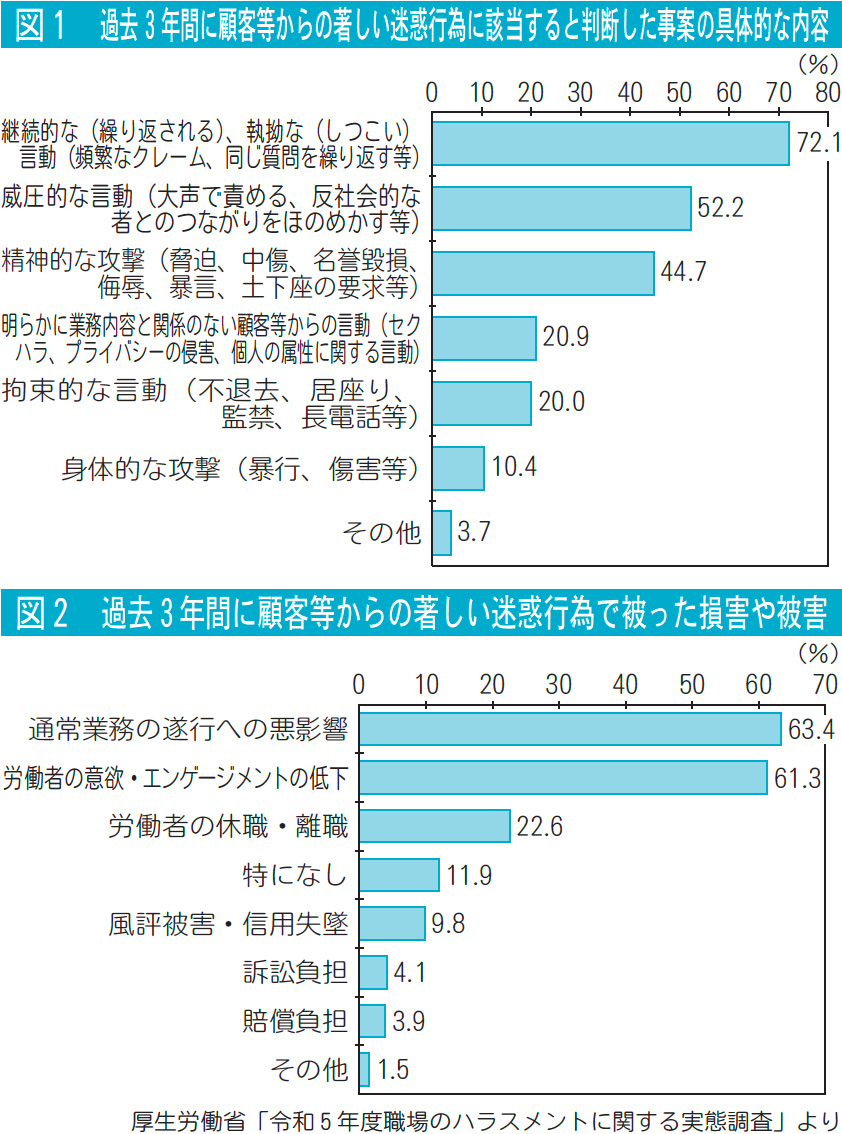

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」では、過去 3

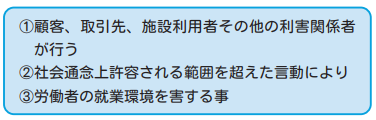

年間に顧客等からの著しい迷惑行為を起因とした相談が従業員からあったと回答した企業は3割にのぼります(図表非掲載)。また、カスハラに該当すると企業が判断した事例の主な内容では「継続的、執拗な言動(頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等)」が7割を占め(図表1)、カスハラによる損害や被害の内容は「通常業務の遂行への悪影響」、次いで「労働者の意欲・エンゲージメントの低下」がいずれも6割を超えています(図表2)。

顧客からの理不尽なクレームや暴言、過度な要求は現場で働く従業員の心身に大きな負担を与えるとともに、労働意欲の低下や離職にもつながりかねません

■カスハラ対策の義務化

こうした背景を受けて、セクハラ、マタハラ、パワハラに続き、2026年に企業のカスハラ対策が義務化される予定です。

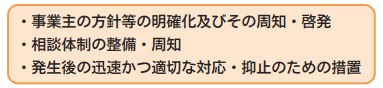

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。

また、カスハラ防止のために事業主に以下のような雇用管理上必要な措置を義務付けています。

具体的な措置の内容については、今後、指針において示す予定となっていますが、全国的にもカスハラを防止する条例制定が進んでいる事をふまえ、厚生労働省のガイドラインや行政資料を活用し、施行日に向けたカスハラ対策への取り組みを進めておくことが重要となります。

■おわりに

スハラ対策と聞くとネガティブなイメージを持ってしまいがちですが、顧客とのトラブルや問題を解決するだけでなく、従業員が働きやすい職場環境づくりを実現する取り組みのひとつでもあります。人材確保面でも効果的な施策であるとともに、カスハラへの恐怖や不安を解消することで従業員の労働意欲向上や生産性向上に寄与するなど、企業全体に良い循環が生まれます。カスハラ対策を通じて、誰もが働きやすい健康的な職場環境の実現を目指すことで、企業価値向上にも繋がるのではないでしょうか。(清原 香織)